铁一般的信念照亮时空

95年来,多少共产党人以宁死不屈的勇气、宁折不弯的骨气、宠辱不惊的志气、敢于胜利的底气,为民族、国家和人民的解放事业、建设伟业,抛头颅洒热血,用铁一般的信念谱写了一曲曲磅礴浩然的正气歌。

共产党人的信念为什么如此坚定?找到这些问题的答案,我们才能认清百年中国跌宕前行的浪潮中,那无数令人惊叹的奇迹源于何种惊心动魄的力量。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。今天,在改革强军的新征程上,在“两学一做”学习教育中,我党历史上这些感人故事,对于我们坚定理想信念,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,仍然具有很强的现实意义。

——编者

1 宁死不屈的勇气

“我看不出他们有丝毫愁容和怕死的表情,革命志士,大义凛然,连床沿上也用手指甲刻写着‘视死如归’4个字。” 88年前的3月20日,春寒料峭。

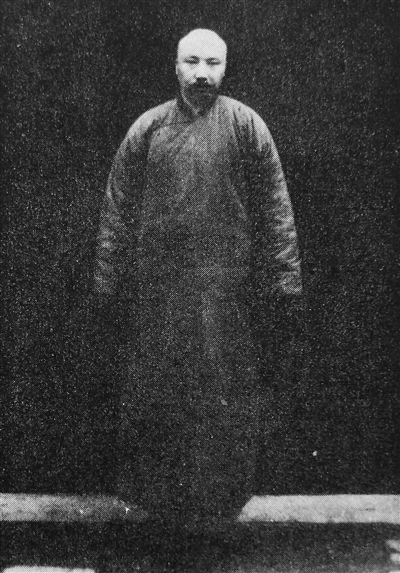

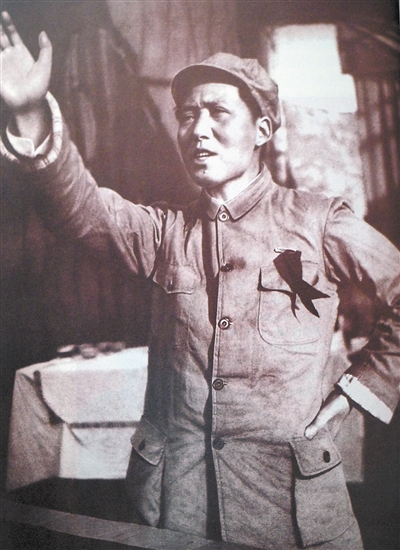

汉口余记里刑场上,身穿长衫、戴着玳瑁眼镜的夏明翰,看上去还是一介书生。因为拒绝投降,他被敌人五花大绑,折磨得遍体鳞伤。这一天,敌人最后一次对他进行审讯。

审讯官杀气腾腾地问:“你姓什么?”

“我姓冬。”

“什么?你明明姓夏,为什么说姓冬!”

夏明翰冷冷一笑,轻蔑地说:“我这是跟你们学来的。你们从来都是把黑的说成白的,把卖国说成爱国。照你们的做法,我姓夏,当然也应该说成姓冬。”

审讯官气得发抖,又问道:“你多大年岁?”

夏明翰大声回答:“我是共产党,共产党万万岁!”

“你的家在哪里?”

“革命者四海为家,我的家在全世界!”

审讯官拍起了桌子,厉声问道:“我再问你,你们的人都在哪里?”

夏明翰斩钉截铁地回答:“都在我心里。”说完,再也不说一个字。

敌人把夏明翰押到刑场,问他:“你还有什么要说的?”

“给我拿纸来!”夏明翰接过纸笔,随手写下了那首震撼天下、光照千秋的《就义诗》,然后用力将笔往地上一扔,慷慨赴死,时年28岁。

“杀了夏明翰,还有后来人。”夏明翰说得没有错。在他的身后,千千万万个共产党员忠于信仰、坚定理想、同心报国、革命到底。

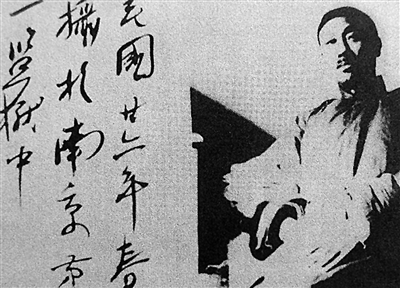

“敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰!因为我们信仰共产主义,乃是宇宙的真理!为着共产主义牺牲,为着苏维埃流血,那是我们十分情愿的啊!”这首诗歌写于81年前的5月25日。它的标题为《死——共产主义的殉道者的记述》,同样也写于监狱,作者方志敏。

在南昌国民党军法处的囚室里,方志敏拒绝了国民党威逼利诱。蒋介石亲自来看守所找他谈话。他对蒋介石的回答只有一句话:“快下命令吧!”老蒋明白他的意思,那就是要杀就杀吧!蒋介石的诱降彻底失败了。当时同在狱中、后来将方志敏的遗稿带出监狱的国民党官员胡逸民回忆说:“我看不出他们有丝毫愁容和怕死的表情,革命志士,大义凛然,连床沿上也用手指甲刻写着‘视死如归’4个字。”1935年8月6日,方志敏英勇就义,时年36岁。

“任脚下响着沉重的铁镣,任你把皮鞭举得高高,我不需要什么自白,哪怕胸口对着带血的刺刀!”这首诗的作者叫陈然,时任中共重庆市委机关报《挺进报》特支书记。被捕后,他受尽酷刑。在特务逼他写自白书时,他写下了这首《我的自白书》。1949年10月28日,陈然和他的战友一起在重庆大坪被敌人杀害,牺牲时年仅26岁。

3首惊天地泣鬼神的诗歌,3位宁死不屈的革命先烈,从26岁到36岁,他们忠于信仰,用青春和生命,写下了勇敢无畏、捐躯济难的人生壮歌。“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”伟大爱国诗人屈原在《九歌·国殇》中的诗句,恰是他们铁一般信念的礼赞。

2 宁折不弯的骨气

“大丈夫生于世间,宁可粗布以御寒,糙食以当肉,安步以当车,就是断头流血也要保持气节!”

马克思曾经慨叹,法兰西不缺少有智慧的人,但缺少有骨气的人。中国共产党领导的中国革命之所以能够取得最后的胜利,就是因为中国共产党从来不缺少有骨气的人。

中国共产党的主要创始人之一陈独秀,1903年开始投身革命,一生10多次遭通缉、5次被捕。

陈独秀第五次被捕是在1932年10月的上海,后即被押解南京,被国民党蒋介石政府囚禁达5年之久。其间,蒋介石多次诱导劝降,他坚决不从。在羁押他的国民党军政部,有官员索字留念,陈独秀挥毫写下:“三军可夺帅,匹夫不可夺志也。”在老虎桥监狱,蒋介石派亲信朱家骅充当说客,提出愿意提供10万元经费和“国防参政会”5个议席,请陈独秀“组织一个新共党”。他严词拒绝,说:“蒋介石杀了我许多同志,还杀了我两个儿子,我和他有不共戴天之仇,现在大敌当前,国共合作,既然国家需要他合作抗日,我不反对他就是了。”

1937年8月,因监狱遭日军轰炸,胡适、张伯苓等社会名流联名保释陈独秀,国民党当局表示只要他写一份“悔过书”即可办理。陈独秀闻之大怒:“我宁愿炸死狱中,实无过可悔。”他还声明,拒绝人保,“附有任何条件,皆非所愿”,坚持要“无条件出狱”。1939年,蒋介石没有忘记拉拢流落江津的陈独秀“反共”,亲自派胡宗南和戴笠带着茅台酒登门拜访,依然吃了个闭门羹。1941年,蒋介石又委托朱家骅赠陈独秀5000元支票,被原封退回。廉者不受嗟来之食。再穷,再苦,陈独秀志不穷,气不短,始终保有共产党人“硬骨头”的本色。

“南陈”陈独秀是“硬骨头”,“北李”李大钊也是“硬骨头”。从被捕到就义,李大钊在狱中共22天。为了逼迫他招供,敌人对他百般折磨,施用了电椅、老虎凳、用竹签插手指等多种酷刑,最后竟残忍地拔去了他的指甲。

见硬的不行,敌人又出软招。张作霖的参谋长杨宇霆亲自出马,以同乡的身份前来劝降:“李先生,只要你肯为张大帅、吴大帅效劳,保你官职在我之上。”李大钊轻蔑地回答:“大丈夫生于世间,宁可粗布以御寒,糙食以当肉,安步以当车,就是断头流血也要保持气节!”

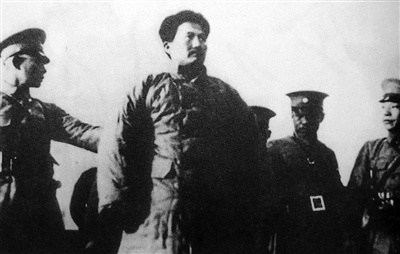

1935年6月18日,像李大钊从容走上绞刑架一样,拒不投降的瞿秋白也走上了刑场。

在奉命枪杀瞿秋白的宋希濂的回忆中,我们可以看到这样的场景:这一天,阳光铺路,风停树静,瞿秋白昂首走出关押他的国民党三十六师大门。在特务连长的安排下,瞿秋白先在亭前拍照。他背手挺胸,两腿分叉,面带笑容,为世人留下了一位革命者最后的风采。照相后,他背北面南坐定,自斟自饮,旁若无人。酒兴中他用中文、俄文高歌《国际歌》《红军歌》数遍。默默无语的兵士,他视同送殡的人群;闪闪发亮的刺刀,他看作送葬打幡的竹竿。歌毕,瞿秋白在呆若木鸡的士兵刀枪环护之下,走出中山公园,漫步走向刑场。他手夹香烟,顾盼自如,再一次高歌吟唱,并不时高呼:“中国共产党万岁!”“中国革命胜利万岁!”“共产主义万岁!”走到罗汉岭下蛇王宫侧的一块草坪上,他盘腿而坐,对刽子手微笑点头说:“此地正好,开枪吧!”哨声落,枪声起,又一位“硬骨头”饮弹洒血,壮烈牺牲,年仅36岁。

3 宠辱不惊的志气

“如果中国人民说我钱学森为国家为民族做了点事,那就是最高的奖赏,我不稀罕那些外国的荣誉头衔!”

历史上,真正成就大事业的人,都是把自己的命运与民族、祖国和人民的命运紧密联系在一起的。在中国近现代史上,涌现了数不胜数的爱国者,中国共产党人更是坚定不移的爱国者。

著名新闻记者、出版家和政论家邹韬奋,就是典型代表。1931年11月22日深夜,国民党政府以危害民国罪,先后将邹韬奋、沈钧儒、沙千里、李公朴、史良等7人逮捕入狱,震惊全国。他主编的《生活》周刊,扬起了抗日救国的旗帜,对国民党的腐朽政治痛加揭露。蒋介石要收买他,让他放弃政治主张,不成;又派亲信胡宗南与他谈判,仍不成。蒋介石又威胁他将生活书店与国民党的正中书局合并,也遭到他严词拒绝。随后,老蒋又请上海滩的青帮老大杜月笙出马。杜老板发话,说蒋委员长有意请他“当面一谈”,并承诺“有我杜某陪你去,再陪你回来,安全绝对没有问题”。邹韬奋亦予以拒绝。

3年后,邹韬奋在重庆才知道,蒋介石约他“当面一谈”的目的,是要他做“陈布雷第二”。拒绝了蒋介石的邀请,又得罪了“地头蛇”。没多久,他主办的《生活》杂志和创办的生活书店在各地迭遭查封。面对威逼利诱,邹韬奋依然抱着宁为玉碎、不为瓦全的精神与之斗争,一如既往地严守着正义的舆论阵地。

1944年7月,年仅48岁的邹韬奋在病重弥留之际,郑重提出了加入中国共产党的申请。他逝世后,9月28日,中共中央向其家属发去唁电:“……我们谨以严肃而沉重的心情,接受先生临终的请求,并引此为吾党的光荣。”

文化界有“硬骨头”,科技界也有“硬骨头”。1950年,在美国工作的钱学森提出要回到新中国,立即遭到“麦卡锡主义”的严酷政治迫害。美国移民局抄了他的家,在特米纳岛上将他拘留15天,海关没收了他的包括800公斤书籍和笔记本在内的行李。美国当局态度十分强硬:“宁可枪毙,也不能放走钱学森,无论在哪里,钱学森都顶得上5个师”。在中国政府的积极营救下,钱学森终于回到了日夜思念的祖国。1956年,毛泽东在中南海菊香书屋握着钱学森的双手,说:“盼了你好久啰!听说美国人把你当成5个师呢!我看呀,对我们来说,你比5个师的力量大多啦!”

后来,随着中美关系的改善,一些美国科学家邀请钱学森到美国访问,美国科学院和工程学院也表示,如果他应邀来美,将被授予美国两院院士荣誉称号,均被钱学森拒绝。他说:“如果中国人民说我钱学森为国家为民族做了点事,那就是最高的奖赏,我不稀罕那些外国的荣誉头衔!”

邹韬奋决不当“陈布雷第二”,钱学森“今生今世绝不再踏上美国国土”,他们是这么说的,也是这么做的。威武不屈,富贵不淫,贫贱不移,宠辱不惊,他们以“硬骨头”精神,同心报国,千古不灭。

4 敢于胜利的底气

“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利,这一点,现在甚至我们的敌人也不怀疑了。”

历史已证明,中国革命之所以能够经过22年的武装斗争从胜利走向胜利,最终打败强大的敌人,建立了人民自己的政权,就是因为有一支由中国共产党领导的勇于斗争、善于斗争的革命队伍,以敢于胜利的英雄气概,成为中华民族复兴伟业的中流砥柱。

1949年,渡江作战伊始,国内中间势力和一些国际友人主张我党与国民党划江而治,不要打过长江。理由是解放军过江会触怒美国,进而引发世界大战,有人甚至拿美国原子弹恫吓。毛泽东没有被吓倒,他以非凡的胆略发布“打倒蒋介石,解放全中国”的进军令。

新中国成立前后,毛泽东在外交工作上“另起炉灶”,“打扫干净屋子再请客”,实行“一边倒”的外交方针。当时,有人主张“中国应该做苏美之间的桥梁”。毛泽东回答说:“这话的意思就是要中国人脑壳着地,背拱起来,让美国人从中国人背上走到苏联去,让苏联人从中国人背上走到美国去。我们难道能这么干吗?”

底气,就是自信,就是自强,就是天地英雄气。在国家领土主权和核心利益上,面对国际霸权,面对强敌,毛泽东从不妥协、绝不退让,再次表现了敢于胜利的底气。

1950年6月,美帝国主义发动侵朝战争,企图把战火引向中国。在中央开会讨论是否出兵的时候,三天三夜没有睡觉、经过谨慎思考的毛泽东说:“无非是打第三次世界大战,而且打原子弹,长期地打,要比第一、第二次世界大战打得长。我们中国人民是打惯了仗的,我们的愿望是不要打仗,但你一定要打,就只好让你打。你打你的,我打我的,你打原子弹,我打手榴弹,抓住弱点,跟着你,最后打败你。”历史证明了毛泽东的英明。

1959年,苏联单方面终止了两国国防技术协定,撤走全部专家,致使中国250多个企业处于停产、半停产状态。赫鲁晓夫甚至讥讽说:“离开外界的帮助,中国20年也搞不出原子弹。”面对赫鲁晓夫的“核讹诈”,毛泽东没有屈服,而是号召中国科学家“自己动手,从头做起,准备用8年时间,拿出自己的原子弹!”1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆响;2年零8个月后,第一颗氢弹又成功爆炸。中国成为世界上从原子弹到氢弹发展最快的国家,打破了美国、苏联的核垄断,彻底改变了历史上受帝国主义列强欺负的被动地位。随着“两弹一星”的研制成功,中国的战略导弹、战术导弹、运载火箭等先进武器,都迅速发展起来。毛泽东曾风趣地说:“应该给赫鲁晓夫发一个一吨重的大勋章。”

“哲人日已远,典型在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。”中国共产党人的铁一般信念是中华民族的宝贵财富,是永远鼓舞一代又一代人艰苦奋斗、勇于创新的响亮号角。